Entre muros e saltos: o filme francês que transformou o corpo em arma contra a exclusão social

Entre Charque, Sebo e História: O Ibitu dos Anos 1950

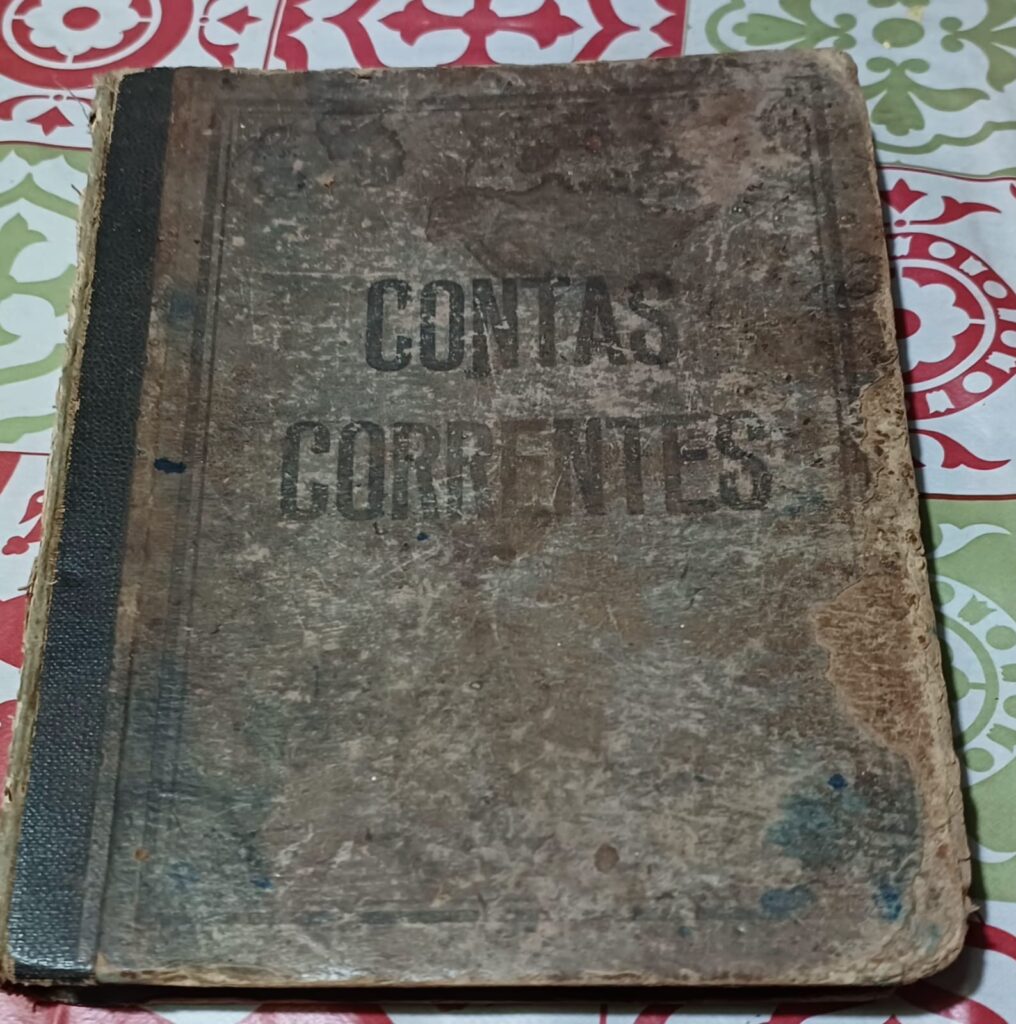

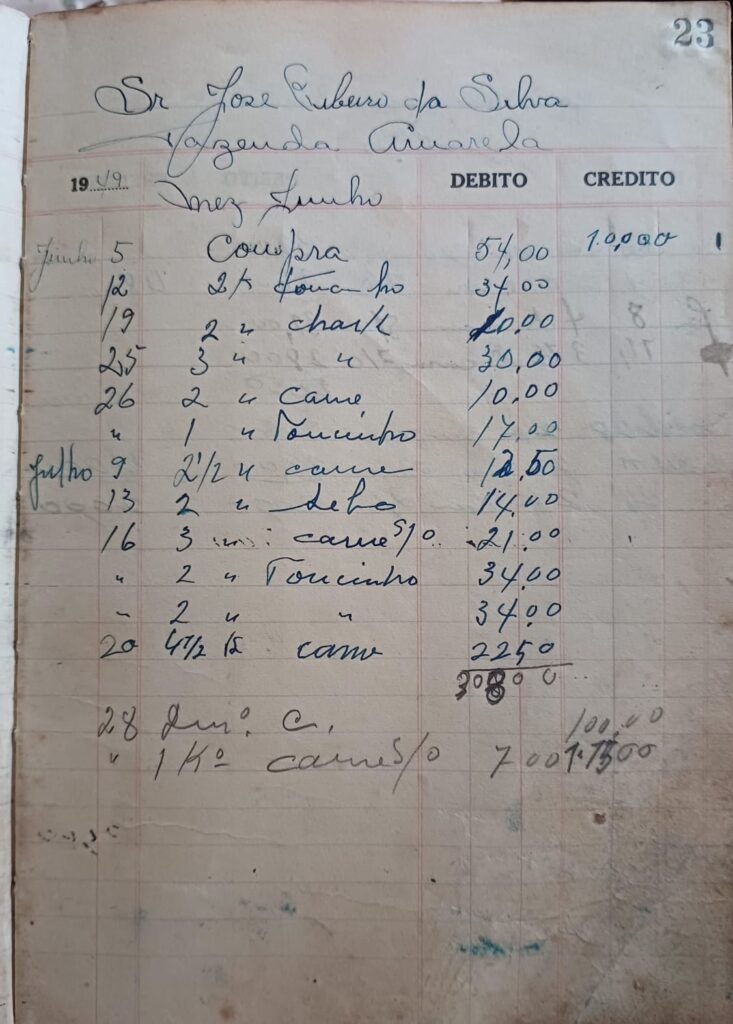

O que pode nos contar um caderno de vendas de um açougue rural dos anos 1950? Muito mais do que se imagina. A caderneta escrita por José Rodrigues Balieiro, o Zé Quita, e preservada por seu filho, Aliomar Balieiro, é uma chave para entender os costumes, os papéis sociais e os sabores que moldaram o cotidiano do Ibitu em meados do século XX.

Guardada por décadas dentro de um cofre, essa caderneta não era apenas um registro comercial, era um guardião de memórias, de confiança e de cultura. Quando Aliomar a retirou e me confiou suas páginas, o gesto foi mais que generoso: foi um ato de transmissão de história. A mesma confiança que unia fregueses e comerciantes, décadas atrás, agora se renovava entre memória e pesquisa.

Mais do que um controle de vendas, a caderneta representa um pacto silencioso entre vendedor e freguês. Em comunidades como o Ibitu, onde todos se conheciam, o fiado era prática comum, mantido por relações de respeito e reciprocidade. Hoje, embora substituído por cartões, Pix e aplicativos, esse costume ainda resiste em alguns comércios tradicionais, especialmente entre clientes antigos que preservam relações afetivas no cotidiano do comércio local.

Folhear suas páginas é como abrir uma janela para uma sociedade em que o homem ocupava, quase sempre, o papel de provedor. A predominância de nomes masculinos nos registros revela essa estrutura. Apenas três mulheres aparecem como compradoras: Dona Maria Neves, Dona Natália Pereira Borges e Maria de Almeida. Três exceções que falam alto sobre os papéis sociais da época. Dona Maria Neves já figurava em 1949, enquanto as outras duas surgem apenas em 1952, talvez por viuvez ou outras circunstâncias que as levaram a assumir as compras da casa. São presenças discretas, mas carregadas de significado: indícios de transição, resiliência e protagonismo feminino em tempos de silêncio.

Entre os nomes mais recorrentes, destaca-se Fuad Jamal, um dos maiores compradores do açougue. Fuad era dono do armazém “Casa Nova” de Secos & Molhados, típico da época, onde se encontrava de tudo: mantimentos, tecidos, ferramentas, utensílios. Sua presença constante na caderneta revela não apenas o volume de suas compras, mas sua relevância na economia local. Curiosamente, foi ele quem construiu a casa onde, anos depois, aconteceria a trágica morte de Maria dos Anjos Balieiro. A residência, posteriormente adquirida pela família Balieiro, carrega em suas paredes não só lembranças familiares, mas também fragmentos da história do próprio Ibitu. Hoje, é Aliomar quem vive ali — guardião da casa e da memória.

Entre os produtos mais vendidos no açougue, destacam-se o charque, o toucinho, o sebo, a banha — e, surpreendentemente, a cabeça de boi. O charque e o toucinho eram pilares da alimentação local, e é fácil imaginar os varais de carne salgada pendurados sob o sol, exalando aquele aroma que misturava sal, gordura e tempo. O sebo, subproduto do abate, tinha múltiplas funções: frituras, velas, sabão artesanal — item essencial em tempos de criatividade doméstica. Já a banha, extraída do porco, era presença constante nas cozinhas: dava sabor, conservava alimentos e substituía o óleo vegetal, ainda pouco difundido.

A caderneta revela também um aproveitamento integral dos animais abatidos. Nada se desperdiçava. Cada parte tinha seu valor, sua função. Mais do que economia, era cultura. Era respeito pelo alimento e pelo trabalho envolvido em cada abate. E tudo isso está ali, preservado nas páginas marcadas pela passagem do tempo.

Ao folhear esse documento, lembrei do filme Nonnas, que narra a história de um italiano que homenageia sua avó ao abrir um restaurante e contratar três senhoras como chefs. Em uma cena, uma delas sugere preparar um prato com cabeça de boi, proposta que causa estranhamento, mas acaba conquistando paladares e se tornando um sucesso. Impossível não associar essa cena às anotações da caderneta, onde a cabeça de boi aparece com frequência. Hoje, esse corte é muitas vezes desprezado, mas naquela época era transformado com engenho em pratos robustos e nutritivos, como sopas e assados que alimentavam famílias inteiras.

Com sua caligrafia firme e páginas que carregam o peso dos anos, a caderneta é uma fonte valiosa para compreender os hábitos, os costumes e as relações de uma comunidade rural brasileira em meados do século XX. Ela revela como se estruturavam as famílias, como se consumia a carne e seus derivados, e como o comércio local funcionava como elo entre os moradores e suas necessidades básicas.

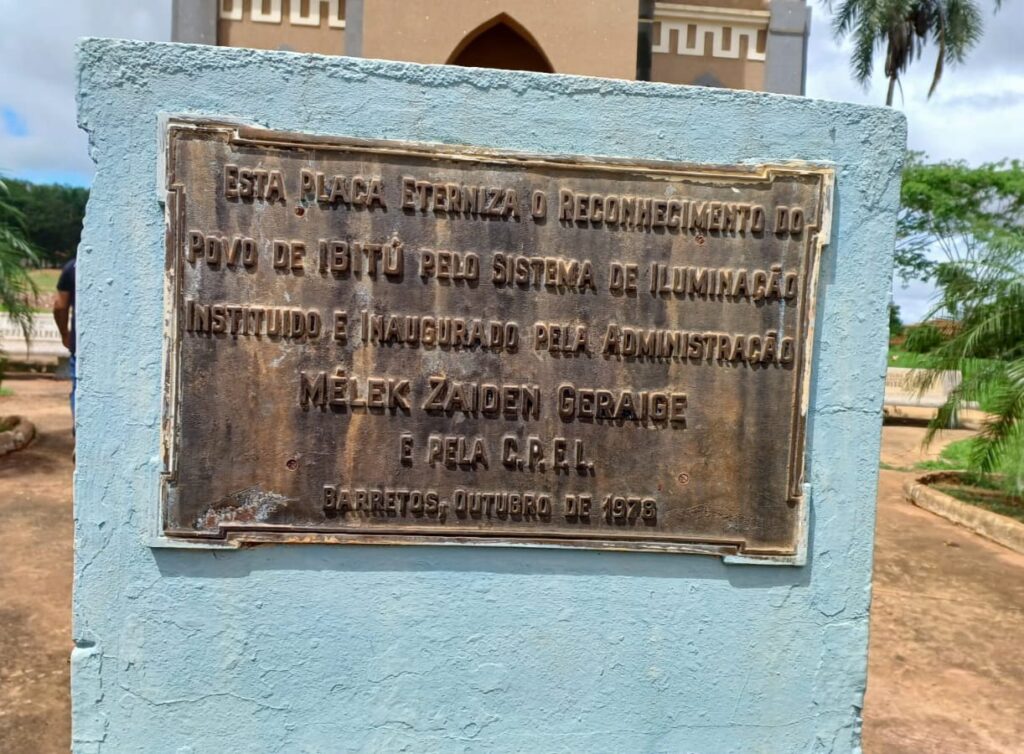

A caderneta, por si só, não nos fornece informações diretas sobre a infraestrutura do distrito. Mas ao cruzarmos seus registros com a informação inscrita na placa de inauguração da energia elétrica — instalada em 1978, durante a administração do prefeito Melek Zaiden Geraige — é que os dados ganham novo significado. O alto consumo de charque, sebo e banha, por exemplo, passa a fazer ainda mais sentido: a carne salgada dispensava a refrigeração, o sebo era matéria prima na confecção de velas e sabão, e a banha excelente na conservação de carnes.

Esse contexto nos convida a refletir sobre o modo de vida que se levava antes da chegada da energia elétrica. As roupas eram lavadas manualmente em tanques de cimento, ou diretamente nos rios, com sabão em barra feito em casa, muitas vezes a partir do sebo adquirido no próprio açougue. Era um processo que exigia tempo, força e conhecimento transmitido entre gerações. Cozinhar também demandava esforço físico e paciência: os fogões a lenha exigiam habilidade para controlar o fogo e preparar os alimentos. Para passar roupa, usavam-se ferros pesados, aquecidos com brasas, um processo delicado que exigia atenção para não queimar a peça nem se ferir. Já a conservação dos alimentos era um desafio diário: sem refrigeração, as famílias compravam mantimentos frescos com frequência, e os pratos cozidos eram guardados em latões, muitas vezes imersos em gordura.

Essas práticas, hoje quase esquecidas, revelam uma forma de viver profundamente conectada ao tempo, à natureza e à coletividade. A ausência de energia elétrica não significava ausência de vida, ao contrário, era uma vida cheia de ritmo, de saberes transmitidos, de soluções criativas para necessidades básicas.

A placa de inauguração, cuja imagem acompanha este texto, é testemunho concreto desse marco histórico. Além disso, algumas páginas originais da caderneta de Zé Quita também ilustram este artigo. Com sua caligrafia firme e marcas do tempo, elas revelam não apenas o que se comprava, mas como se vivia. São fragmentos visuais de uma história que pulsa entre linhas, números e nomes — e que agora ganham nova luz ao serem compartilhados.

Receber esse documento das mãos de Aliomar foi um presente raro. Preservá-lo é mais do que guardar um objeto antigo, é manter viva a memória de um tempo, de uma gente, de uma forma de viver que moldou gerações. A caderneta do açougue do Ibitu não é apenas papel. É história viva. É testemunho silencioso de uma sociedade que, embora distante no calendário, ainda pulsa em nossas raízes.